Корреспонденты "ВП" спустились на 150 метров под землю, чтобы посмотреть, как добывают соль

Практически вся соль на наших столах добывается в одном месте - в Соледаре. Это небольшой городок с населением всего в 12 тысяч жителей, но известен он далеко за пределами Украины, поскольку в нем расположено крупнейшее в Украине соледобывающее предприятие - ГП "Артемсоль".

Еще на подъезде к городу издали виднеются копры соляных шахт. Но в отличие от угольных шахт, на территории соляных рудников нет грязи и пыли. Сам Соледар - типичный маленький городишко с плохими дорогами, в основном состоящий из домишек частного сектора.

"Артемсоль" - единственное предприятие в городе, на котором работает практически все взрослое население.

На дне древнего моря

Мы хотим видеть непосредственно добычу соли и после беседы с техническим директором Анатолием Бирюковым готовимся к спуску под землю. Нас сопровождает главный инженер рудника 1-3 Леонид Ефимович, который рассказывает, как образовалась соль.

В старину вагонетки с солью таскали лошади, а коногонами работали женщины. Шахтерский светильник и поныне именуется коногонкой

230 миллионов лет назад, в Палеозойскую эру, на территории Донецкой области было древнее Пермское море. Это доказывают и многочисленные отложения мела (в частности, у нас в Краматорске и Славянске), который не что иное, как слежавшиеся останки раковин древних моллюсков. На месте мелководных заливов этого моря образовались огромные залежи галита, природного минерала, содержащего до 98% натрия хлора. Поскольку тогда не было человека и он еще, соответственно, не успел изгадить природу, соль эта является абсолютно чистой с экологической точки зрения.

Тем временем мы с коллегой переодеваемся: нам выдали каски, светильники, брезентовые плащи и короткие кожаные сапоги с портянками. В таком одеянии мы чувствуем себя заправскими соляниками. Заходим в клеть - лифт, опускающий рабочих и вагонетки в шахту, и начинам спускаться. В отличие от клети угольной шахты, которая идет так быстро, что дух захватывает, эта движется плавно и размеренно, да и спуск длится недолго: все же глубина не километр, как у угольщиков.

В отличие от тесных штреков угольной шахты, здесь поражают размеры выработок - они просто огромны. Высотой более 16 метров, да и шириной не меньше. Соляные стены белые, но на них четко видны чередующиеся светлые и темные полосы. Леонид Ефимович рассказывает, что это годовые кольца. Темная соль, оказывается, откладывалась в зимний период, а светлая - летом. А я сколько раз задавался вопросом, почему в пачках соли попадаются порой темные кусочки! Вот все и выяснилось.

Стены тверды, как камень, а сверху, со свода, кое-где свисают соляные сосульки - сталактиты. Они образовываются в местах повышенной влажности. Вообще борьба с грунтовыми водами - главная головная боль соляников, в борьбу с водой вкладываются гигантские средства. Если воду не откачивать постоянно, соляную шахту просто затопит. Но результат налицо: в шахте сухо и чисто. Влажность поддерживается на уровне 60%, а температура и зимой, и летом одна - около 16 градусов тепла.

Идем по выработке по щиколотку в соли, идти по ней довольно трудно, как по песку. Одежда быстро покрывается соляной пылью. Соль уже и на губах, и ты чувствуешь, как вдыхаешь ее. От околоствольного двора, где стоят целые составы вагонеток, груженными крупными, по несколько килограммов, кусками соли, углубляемся в шахту. Куски кристаллической соли размером с кулак и более валяются вдоль стен везде. Для нас это кажется чудом, берем по кусочку в качестве сувенира. К слову сказать, такой вот кусочек в магазине не поверхности стоит 20 гривен

Шубина не встречали

Наконец-то добираемся до забоя. Это огромная выработка. На комбайне работают два человека. По технологии одному находиться в шахте запрещается. Рабочая смена в шахте длится шесть часов.

Вращающиеся ножи машины со скрипом вгрызаются в твердую, как камень, соль. Только здесь становится понятно, почему ее называют каменной. Соляная пыль взлетает облаком, ею покрыты и каски, и одежда забойщиков.

Забойщики рассказывают, что работают в шахте уже более десяти лет, получают до трех тысяч.

Пытаемся выяснить, верят ли они в какие-то приметы, встречались ли с персонажами фольклора, вроде гномиков или знаменитого шахтерского Шубина. Загадочно улыбаются, но говорить не хотят.

Соль с комбайна пересыпается в самоходный вагон, из него через пробуренное в соляном полу круглое отверстие попадает на транспортерную ленту. Затем - в бункера и в вагонетки, в которых выдается на-гора. Здесь - опять транспортер - до фасовочного цеха. Производственный процесс полностью автоматизирован. "У нас в шахте человека с лопатой не встретишь", - с гордостью говорит Ефимович. В шахте есть и место для приема пищи, и емкости с питьевой водой, и - в особо отведенных местах, удаленных от мест добычи соли, - туалеты. Угольщикам такое и не снилось. "Работа, конечно, тяжелая, - признаются и сами забойщики, - но с угольными шахтами не сравнить!"

Музей соли и соляной храм с нерукотворной иконой

В 2001 году, к столетию открытия рудника, здесь организовали музей соли. Устроен он в выработках, в которых во время немецко-фашистской оккупации скрывались подпольщики. Много месяцев жили они в горных выработках, заминировав подземные проходы от немцев и выбираясь на поверхность для диверсионной работы единственным тайным ходом. Тут проводились и обязательные партсобрания коммунистов, и митинги, для выступления на которых использовалась трибуна из цельной глыбы соли! Много здесь и других экспонатов - от старых, насквозь просоленных лаптей, в которых рабочие добывали соль до революции, светильников, тачек и бочек для перевозки соли, до настоящей лошадиной гривы. Раньше ведь вагонетки в шахтах таскали лошади. Да и знаменитая шахтерская лампочка до сих пор называется в народе "коногонка". Самые интересные экспонаты - манекены женщины-коногонки с лошадью. "Последняя женщина в шахте, - шутит Леонид Федорович, - на пенсию просится, да заменить некем".

Очень интересен ствол доисторического дерева, обнаруженный в соляной глыбе. Он наполовину превратился в уголь.

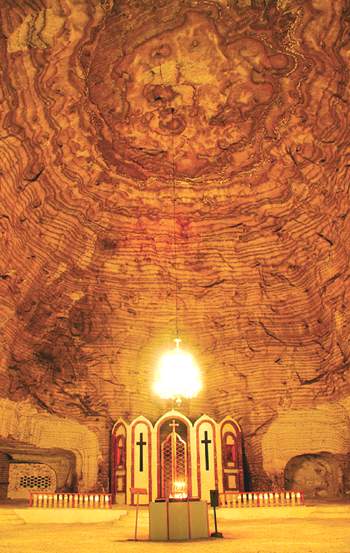

И вот наконец мы подходим к старинному подземному храму. Он существовал еще до революции, но был закрыт большевиками. В первые годы советской власти в храме безбожными властями была устроена конюшня, в которой держали 11 лошадей. Слой навоза здесь был толщиной в метр, при восстановлении храма в 2001 году его вывезли, но до сих пор в стенах видны темные пятна. Вся обстановка храма - от иконостаса до подсвечников - сделана руками рабочих-соляников. Храм освящен во имя Преображения Господня, служба в нем бывает по праздникам, тогда разрешают спускаться в храм 70 богомольцам. Но рабочим можно зайти поставить свечу в любое время. Пол храма, конечно, из соли. "Мы постоянно подсыпаем соляных камешков, - говорит Ефимович, но они быстро исчезают. Все экскурсанты стараются унести по кусочку святой соли, и мы им разрешаем, это во благо!" Кстати, стоимость экскурсии сюда - 20 гривен, а группа должна быть не менее 20 человек.

Над алтарем висит большая икона Богородицы, а выше нее в соляном своде проявилась ее точная копия, только большего размера. Появилась она в 2003 году, через два года после восстановления храма, и становится все более отчетливой. "Так Матерь Божья показала, что Ей угодно восстановление храма и Она оказывает нам свое присутствие и покровительство", - говорят соляники.

Снова наверху

После трехчасового пребывания под землей выезжаем на-гора и идем в цех фасовки. Здесь тоже почти все автоматизировано - сразу печатают упаковки для соли, склеивают, на другом этаже заполняют солью, готовую продукцию сортируют, укладывают в мешки и - на отгрузку потребителю. В другом цехе соль обогащают йодом и ароматизаторами, делая соль для ванн. Кусковую соль-лизунец продают животноводческим хозяйствам. У ворот предприятия стоят очереди из фур дальнобойщиков, приехавших за солью из разных стран мира и, конечно, со всей Украины. Отпускная цена предприятия за килограмм соли - 49 копеек.

Справка "ВП"

Соль в местах, где ныне расположен город Соледар, добывали еще скифы и половцы. При разработке соляных пластов в шахте был обнаружен большой скифский бронзовый котел.

Брянцевские соляные копи промышленно разрабатываются с 1881 года, когда отставной генерал Николай Летуновский купил у казны участок земли и организовал на нем первый рудник. О том, что в этих местах есть соль, узнали по ее выходам на поверхность в ярах и в обрывах вдоль берегов рек, куда дикие животные приходили на солончаки. С тех пор, за 127 лет, в Соледаре работало 15 рудников, ныне действует четыре. Запасы соли за это время выработаны всего на 2 %.